L’ospite odierna del nostro bar è Giulia Lombezzi, milanese classe 1987 – drammaturga, sceneggiatrice e scrittrice nonché insegnante nelle rinomate scuole di scrittura Scuola Belleville di Milano e Scuola Holden di Torino.

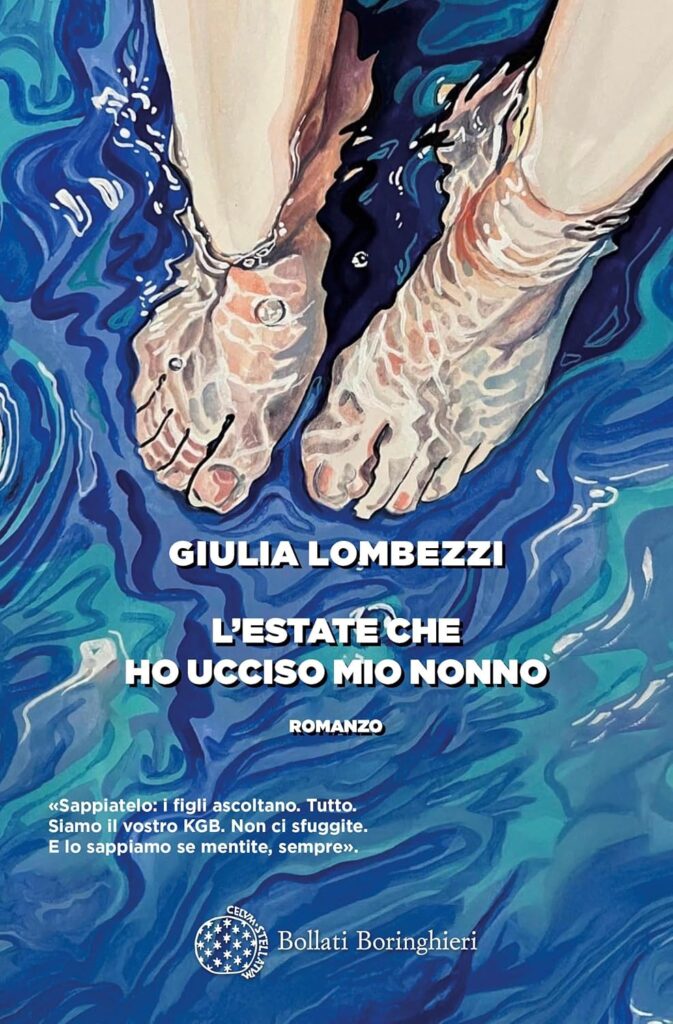

Ho letto e recensito recentemente il suo romanzo “L’estate che ho ucciso mio nonno”, Bollati Boringhieri Editore ed oggi approfondisco con Giulia alcuni temi trattati nel libro.

[Federica Cervini]: Ciao Giulia, inizio con il chiederti se hai vissuto personalmente o da vicino un’esperienza quale quella che descrivi nel tuo romanzo “L’estate che ho ucciso mio nonno” – cioè vivere con ed occuparti di un anziano parente?

[Giulia Lombezzi]: Non mi è successo direttamente, ma sono stata vicina, nel corso della vita, a persone che praticavano il caregiving convivente ed ho potuto vedere tutte le complicazioni che tale scelta si porta dietro.

[FC]: Ci si può prendere cura da soli degli anziani, come vorrebbe fare Marta? Il concetto di cura è oggi ancora solo appannaggio delle donne?

[GL]: Il 75% dei caregivers in Italia sono donne, secondo un sondaggio del 2024. Direi che questo dato parla da solo.

La bella notizia è che si stanno compiendo studi e mettendo in atto pratiche che portino alla creazione di una vera e propria “carta dei diritti del caregiver“, cioè un sistema che tuteli la salute fisica e mentale di chi sceglie di convivere con un parente in condizione di fragilità.

Prendersi cura di qualcuno senza impazzire è possibile solo se intorno si ha una rete solida.

Per quanto riguarda la propensione maschile all’accudimento consiglio un saggio, “Il tempo dei padri” di S. B. Hrdy, Bollati Boringhieri Editore: lì si impara che la “predisposizione genetica della donna alla cura” è solo un comodo costrutto sociale, ma la scienza racconta una storia molto diversa.

[FC]: Perché hai scelto di raccontare segreti, cioè parlare di ciò che ogni famiglia immancabilmente nasconde?

[GL]: Una famiglia è di per sé un sistema di svelamenti, una millefoglie di detti e non detti, per usare una metafora dolciaria completamente fuori luogo.

Non ho pensato propriamente di “raccontare segreti”, ho semplicemente messo in atto delle domande che aprono spazi ed evocano vicende fino a quel momento taciute.

Credo che chiunque si metta a fare domande ai membri più anziani della famiglia prima o poi incappi in qualche tipo di sorpresa.

A volte bella, a volte meno.

[FC]: Quale è secondo te il significato e il valore della famiglia oggi?

[GL]: Vorrei pensare che la famiglia, oggi, possa essere sempre di più un riparo e sempre meno un luogo di frustrazione.

Vorrei immaginare che il fatto di convivere dentro un’intimità non sia più la scusa per dare il peggio di sé, ma invece uno stimolo a cercare il meglio, ascoltandosi reciprocamente e mettendosi spesso in discussione.

Vorrei pensare anche che nel 2025 le persone adulte non abbiano più paura o vergogna di andare in analisi, se questo può giovare alla propria famiglia.

[FC]: Giulia parlaci del tuo stile narrativo, che si basa in gran parte sull’utilizzo del dialogo.

[GL]: Nella mia prosa il dialogo ha sempre avuto un ruolo importante, fin dal primo romanzo, “La sostanza instabile”.

Questo succede perché prima della scuola di scrittura Belleville ho avuto una formazione da drammaturga, e tutt’ora scrivo spesso per teatro e sceneggiatura.

Il parlato mi consente di respirare insieme ai miei personaggi, di immaginare meglio i loro corpi, il loro tempo-ritmo, l’architettura del loro pensare.

Sicuramente anche leggere autrici come Grace Paley ed Elisabeth Strout ed autori come Raymond Carver è stato importantissimo per assorbire la forma dialogo e inserirla con naturalezza nella mia narrativa.

[FC]: Parliamo di qualcuno dei tuoi personaggi: per cominciare a chi ti sei ispirata per creare Alice?

[GL]: Per quanto riguarda il carattere, ho volutamente creato una ragazza statica, irritante, confusamente arrapata e a tratti manesca: il contrario di un’eroina consapevole ed emancipata pronta a spiegare al mondo come ci si comporta, perché quel tipo di eroine mi annoiano da morire.

Per il resto Alice, come molti personaggi, è una sorta di Frankenstein: ha alcuni aspetti della me adolescente. ma altri che arrivano da persone che ho conosciuto durante i corsi di scrittura e teatro che tengo per adolescenti.

Il linguaggio è il loro, loro il desiderio di mettere in discussione la fretta capitalista degli adulti, loro il bisogno di dare priorità e rispetto a fragilità e dubbi, invece che a competizione, performatività e certezze oramai logore.

Mi hanno insegnato tantissimo.

[FC]: Descrivici ora “il triangolo magico” Alice – Cane – Angiu e parlaci delle “antenne invisibili dell’amicizia”.

[GL]: Il triangolo magico si crea ogni volta che si siedono tutti e tre a gambe incrociate. È la forma che compongono, il loro spazio di confessione e di gioco.

Le antenne invisibili dell’amicizia sono quelle che si sviluppano quando l’amore per un amico si traduce in ascolto, costante e acuto. Un amico non è solo qualcuno che ti capisce al volo, è anche qualcuno che si prende puntigliosamente il tempo di capire che cosa vuoi dire davvero.

[FC]: Parliamo del rapporto corpo-anima per gli adolescenti da un lato, e per gli adulti dall’altro: è simile o differente?

Mi riferisco in particolare alla riflessione fatta da Alice: “come se avere premura del corpo significasse in automatico trasandare l’anima”.

[GL]: Rispetto a questo credo che ancora una volta pesi addosso ad Alice (ma anche a me) la difficoltà di vivere nella complessità, di portarsela dentro.

Faccio un esempio che avevo trovato assurdo: Maura Gancitano, filosofa, scrittrice, divulgatrice lucida e rigorosa di contenuti interessantissimi, era stata criticata da un sacco di gente sui social per aver raccontato di amare la skincare. Come se una filosofa non avesse diritto alla frivolezza.

O al contrario, come se una top model o un’influencer di cosmetica non possano coltivare anche un cotè intellettuale.

È una dicotomia molto triste.

[FC]: Vuoi segnalarci gli autori con la lettura dei quali ti sei formata come scrittrice?

E per concludere vuoi lasciare un messaggio di saluto ai nostri lettori di Thriller Café.

[GL]: Da piccola ho imparato a soffrire ed appassionarmi con le sorelle Brontë, Roald Dahl, L. M. Alcott e Tove Jansson.

Da giovane mi sono innamorata di Benni, Ammaniti, Mazzantini e Lansdale.

Da grande, tra i fondamentali ci sono stati Agota Kristof, Yasmina Reza, Philip Roth, Annie Ernaux, Bret Easton Ellis, Stephen King, J. C. Oates, Alberto Moravia, Ada Negri e Alba de Cespedes.

Mando un abbraccio grande a lettrici e lettori di Thriller Café e vi ringrazio di brutto, perché senza le persone che leggono noi scrittori saremmo senza dubbio un po’ meno motivati.

[FC]: Giulia ti ringrazio immensamente per il tempo che mi hai dedicato: è stato un grande piacere conoscerti, leggerti e chiacchierare con te.

Ti è piaciuto l'articolo? Iscriviti alla newsletter

Inserisci la tua email e riceverai comodamente tutti i nostri aggiornamenti con le novità, le anticipazioni e molto altro.

Compra su Amazon

- Lombezzi, Giulia(Autore)