Questa storia ha inizio ai giorni nostri.

In cielo, come per ogni stella cadente.

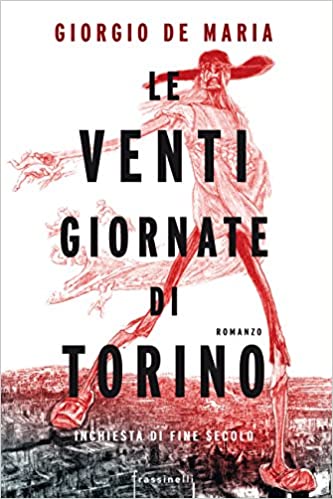

Sul volo di ritorno da una vacanza italiana, il giornalista australiano Ramon Glazov ha una gran voglia di reclinare lo schienale, godersi un succo di pomodoro e sfogliare il libro prestatogli da un amico, un volumetto di un centinaio di pagine edito nel 1977 da “Edizioni Il Formichiere”, che il conoscente gli ha riferito di aver acquistato per caso a una bancarella di robivecchi. In copertina, un gigantesco fantasma danza sul teatro di una città disadorna, conturbante e ramingo: “Le venti giornate di Torino – campeggia il titolo sul cartoncino ingiallito – Inchiesta di fine secolo”. Inaspettatamente, il cronista divora le pagine con avidità e al passaggio sulla Turchia ha terminato la lettura; appena atterrato a Melbourne, Ramon Glazov si attacca al telefono alla ricerca degli eredi dell’autore – tale Giorgio De Maria, un torinese sconosciuto, morto depresso e mezzo matto nel 2009 – per concordare termini contrattuali e economici dell’eventuale pubblicazione in lingua inglese di quell’opera che lo ha tanto impressionato per potenza e originalità.

Il resto è materiale per i manuali di antologia:

“… c’è voluto moltissimo tempo. – ricorda Corallina, la figlia di De Maria – Ricevetti da Bali un’inattesa telefonata di una persona che conosco, la quale mi diceva che un giornalista australiano mi stava cercando per un libro di mio padre scritto quaranta anni prima. È davvero incredibile che la Norton lo pubblichi in inglese: l’unico autore italiano che hanno tradotto è stato Primo Levi”.

Sì, letto bene. Primo Levi. Norton. “Le venti giornate di Torino” non ha ricevuto la benedizione di una casa editrice qualsiasi, bensì del mostro editoriale Norton&Company, che in quarta di copertina ha addirittura azzardato a definirlo un capolavoro maledetto, gli stessi due termini che, nel 2017, spingono Frassinelli a ristampare il romanzo per la gioia del pubblico nostrano.

Maledetto, come il suo autore. Un tipo tormentato e anticonvenzionale De Maria, già per marchio di natura. Basti pensare che all’anagrafe di Torino non esiste alcun iscritto con quel nome e cognome nel 1924, anno della sua nascita. Misteri burocratici. Giorgio si arrangia come professore annoiato, critico teatrale e pianista eccellente finché il talento non attecchisce sulla parola scritta, tanto da meritare compagnie del calibro di Italo Calvino, Michele Straniero e Sergio Liberovici, con cui fonda il gruppo “Cantacronache” per il rinnovamento della canzone italiana e si confronta sulla sua produzione letteraria, che tra il 1964 e il 1977 partorisce cinque fatiche: “La canzone della cattiva coscienza” (1964), “I trasgressionisti” (1968), “Il dorso dei bufali” (1973), “La morte segreta di Josif Giugasvili” (1976) e in ultimo “Le venti giornate di Torino: inchiesta di fine secolo” (1977). Dopodiché l’incomprensibile gelo creativo. Nessun altro componimento in vita sua. Forse per scelta, forse no. Il male oscuro. Antidepressivi e overdose di Halcion. La morte solitaria e deprimente nel grigiore provinciale. Un John Fante privato della fortuna di incrociare il suo Charles Bukowski.

Capolavoro? Indubbiamente. “Le venti giornate” lo è. Prendete una Torino di fine settanta, barocca, esoterica, femmina di razza. La dinastia Agnelli ebbra di dividendi, l’industria automobilistica che ruba braccia robuste alle masserie del Meridione, il Museo Egizio che nasconde sabba e cappellacci da strega sotto i suoi soffitti ad arco. Un mesto, innominato impiegato d’azienda, principiante nello studio del flauto dolce e storiografo per passione, si imbarca nell’impresa di scrivere una monografia sulla misteriosa catena di omicidi che si consumò nel capoluogo sabaudo un decennio prima, tra il 3 e il 22 luglio 1966, in concomitanza con il verificarsi di una serie di surreali, inspiegabili fenomeni: insonnia collettiva; pungente odore di aceto per i corsi e le piazze; urla animalesche che squassano l’ombroso silenzio del centro storico. Le testimonianze raccolte e i documenti rinvenuti stringono il campo d’indagine attorno alla Biblioteca della Divina Provvidenza, un’istituzione comunale sorta con il meritevole proposito di incoraggiare la comunicazione tra cittadini, ma che in realtà sottace fini biechi e totalizzanti, una fitta ragnatela di intrighi che ben presto intrappolerà l’improvvisato investigatore, costringendolo a fronteggiare un potere ancestrale mai sopito, occulto e ctonio, in costante agguato tra le viscere della terra.

Si sono prosciugati fiumi di inchiostro nel tentativo di fornire una chiave di lettura univoca del volume, senza tuttavia raggiungere un consenso condiviso. Chi ha propugnato un’interpretazione mistico/esoterica, ha subìto la ferrea opposizione di coloro che ne hanno sostenuto il preponderante carattere simbolico/politico, spingendosi fino ad affermare che De Maria avrebbe inteso sferrare un attacco al terrorismo di stampo neofascista che colpiva l’Italia in quegli anni, ingolosito dalla disgregazione degli individualismi e dall’appiattimento delle coscienze. Al netto delle schermaglie accademiche, ciò che abbaglia è la maestria con cui tematiche all’apparenza inconciliabili vengono fuse in un unicum omogeneo e pregnante: si spazia dalle credenze popolari alle riflessioni sociologiche, dalla magia nera ai nonsensi capitalistici, dalla musica sacra al latente stato di solitudine che affligge ciascuna comparsa del dramma, un manipolo di marionette sghembe che vagano come sonnambuli per gli anfratti dei quartieri periferici.

E poi la Biblioteca della Divina Provvidenza. Come scordarla. L’intuizione che rende “Le venti giornate di Torino” un gioiello inestimabile nel forziere dei caposaldi di genere. Si tratta di un luogo nel quale i cittadini possono depositare manoscritti che descrivano i propri desideri reconditi e a loro volta sbirciare le altrui confessioni altrettanto segrete e inaccessibili; consultazioni anonime, sebbene per qualche centinaio di lire i bibliotecari siano disponibili a svelare identità, recapito e abitudini quotidiane dei novelli scrittori. Si innesca così un effetto domino di portata prorompente:

“vuole degli esempi? – scrive De Maria – Ebbene: il signor Rossi si presenta una domenica mattina per avere in lettura un manoscritto. Dopo averlo letto chiede a quei cari ragazzi che ebbero l’idea di impiantare su quella baracca il nome e l’indirizzo dell’autore. Essi glielo danno. E che fa allora il signor Rossi? Si piazza dinanzi all’abitazione dell’autore, mettiamo il signor Bianchi, e con la pazienza di un segugio di professione aspetta di vederlo uscire. Il signor Bianchi esce? Il signor Rossi gli va dietro, diventa la sua ombra: probabilmente ignorando che c’è qualcuno alle sue spalle che fa altrettanto con lui avendo letto un suo ‘diario’ nella Biblioteca. Ecco allora formarsi a poco a poco una rete di spionaggio reciproco, malizioso, inconcludente…”.

Un meccanismo subdolo e infestante che rimarca l’indole spiccatamente profetica del messaggio lanciato dall’eclettico torinese, capace di preconizzare con quasi mezzo secolo di anticipo l’avvento dei social network, i loro abissi insondabili, gli effetti distorsivi che l’abuso di certe tagliole mediatiche rischia di riverberare sui credo di massa.

Sul fronte stilistico, la penna di De Maria è stata – a ragion veduta – appaiata al calamaio di alcuni giganti del passato: Edgar Allan Poe, Howard Phillips Lovercraft, Jose Saramago, per citare i più noti. Gli eventi passano per il setaccio di una prima persona straziante, che si impossessa del lettore e lo traghetta tra cattedrali sfarzose, teatri di pupi e cimiteri di auto con il carico introspettivo e la tensione narrativa tipici della miglior tradizione gotica settecentesca; l’ossessiva ricerca lessicale e il vocabolario nutrito sfociano in un registro colto, cupo, corposo, che si addice ad una lettura dai molteplici livelli e annerisce le atmosfere flautate della città della Mole Antonelliana, fintanto da imbottigliarla in un gorgo infestato da orchi e spettri, avvocati sconfitti e critici d’arte paranoici, mormoni in tre pezzi e carmelitane dal cipiglio scuro. Un anfiteatro dell’inferno ideale per leggere anche “Il Diavolo è nei dettagli. La storia delle venti giornate di Torino” (G. Arduino, Frassinelli 2017), una brevissima nota su “Le venti giornate” che Frassinelli ha ben pensato di pubblicare in occasione del suo arrembante ritorno.

Questa storia si conclude qui.

Ai giorni nostri, sulla terra.

Tra articoli di riviste specializzate e menti eccelse che sono riuscite a darle il dovuto risalto.

Ramon Glazov, che ha dissotterrato lo smeraldo dalla fanghiglia.

Norton&Company e Frassinelli, che hanno investito in un progetto dagli esiti incerti.

Giorgio De Maria, che ha messo il suo genio al servizio del mondo.

E noi, i lettori.

Quelli del giudizio finale.

Quelli del portafoglio gonfio che si schiude in libreria.

Quelli su cui grava il compito più arduo, in fin dei conti: ammirare lo strascico luminoso che “Le venti giornate di Torino” ha tracciato nella via lattea libraria e far sì che non venga inghiottito dal buco nero dell’oblio.

Come per ogni stella cadente.

Recensione di Lorenzo Garzarelli.

Ti è piaciuto l'articolo? Iscriviti alla newsletter

Inserisci la tua email e riceverai comodamente tutti i nostri aggiornamenti con le novità, le anticipazioni e molto altro.

Compra su Amazon

- De Maria, Giorgio (Autore)